2016年にスタジオジブリの創設者・宮崎駿が「極めて不愉快」で「生命への侮辱」と表現したAIに関する発言が、SNS上で再び注目を集めています。ただし、この発言は現在の画像生成AI技術に対するものではなく、AIアニメーションのデモンストレーションに対してのものだったという重要な文脈が見落とされています。

この引用が拡散され始めたのは、OpenAIのCEOサム・アルトマン氏がGPT-4oによってスタジオジブリ風に生成された画像を共有した後のことです。それをきっかけに、多くのユーザーが同様のAI画像を作り始めました。一部の批判者は、この宮崎監督の言葉をもとにAI画像生成技術を非難していますが、当時の発言の背景を理解することが不可欠です。

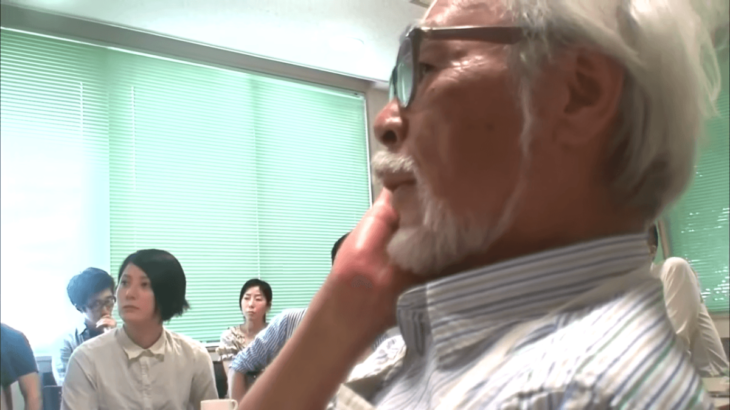

この発言は、2016年に放送されたドキュメンタリー番組**「NHKスペシャル:終わらない人 宮崎駿」の中で、宮崎監督があるAIによる人間の動作シミュレーションを見た際のものでした。そのデモでは、人間のような姿をしたキャラクターが不自然な動きをし、頭で地面を這って移動する**というもので、ホラー的な表現を目的に作られたものでした。

宮崎監督はこの映像に対して強い嫌悪感を示しました。彼は、毎朝会話を交わす身体に障害のある友人のことに言及し、「その友人にとっては、握手ひとつとっても大変なことだ」と語りました。そして、「そのような現実を思うと、こうした映像を面白いとは到底思えない」と述べ、「極めて不愉快で、生命への侮辱と感じる」「この技術は我々の作品には絶対使いたくない」と語りました。また、**「人類は自信を失いかけている」**とも発言し、AI技術全般への懸念も示しています。

ただし、この映像の内容からは、宮崎監督がAI全体を否定しているとは言い切れません。彼の批判はあくまでこのデモに対するものであり、現代の画像生成AIや、ファンによる二次創作などには直接的には言及していません。

宮崎監督がAIによる新しい芸術の創出に反対しながらも、ファンがAIを使って創作活動を行うことに一定の理解を示す可能性もあります。これらの立場は必ずしも矛盾するものではありません。

OpenAIの倫理的な課題は今も残る

OpenAIによるスタジオジブリ風の画像生成を許可しつつ、個々のアーティストのスタイルをコピーすることは禁止しているという現在の対応については、倫理的にも、場合によっては法的にも疑問視されています。スタジオのスタイルと個人アーティストのスタイルの明確な境界線は存在しないため、その線引きは恣意的とも言えます。

こうした問題に対して、現時点では宮崎駿監督もスタジオジブリも、公式な声明は出していません。他のスタジオやアーティストからも大きな反応はなく、GPT-4oのようなAIが多くのスタイルを模倣可能である状況の中、外部からは明確な倫理的基準を導き出すことは困難です。

約10年前の発言を文脈から切り取って拡散することは、SNS上で注目を集めるかもしれませんが、本質的な議論の前進にはつながりません。